发布时间: 2021-09-16

作者:张婷 专利工程师

根据专利法第二十二条第一款的规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。作为发明专利授权的实质性条件之一,创造性要求发明与现有技术相比,应具有突出的实质性特点和显著的进步。

目前,在审查过程中,存在相当数量的发明申请在审查意见中被指出不具备创造性。关于如何判断发明申请是否具备创造性,在《专利审查指南》中指出:判断发明是否具备创造性,就是要判断对本领域的技术人员来说,要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,并给出了指导性方法,即三步法:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

其中,针对确定发明对本领域技术人员而言是否显而易见的问题,审查员一般会认为区别技术特征属于公知常识或常规技术手段,或者多篇对比文件和公知常识等相结合能够得到发明申请所要求保护的方案,并由此得出发明申请不具备创造性的结论。本文从以下几个方面讨论了论证要求保护的发明对本领域的技术人员来说是非显而易见。

一、审查员认为区别技术特征为属于公知常识或常规技术手段

将区别技术特征认定为公知常识,是审查员评述创造性问题的一大利器。而关于公知常识的认定,审查指南中给出了示例:本领域中解决技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书(技术词典或技术手册)等中披露的解决技术问题的技术手段。其中,技术问题应当是所确定的发明的区别特征实际解决的技术问题。

那如何针对对应于公知常识的区别技术特征进行意见陈述呢?笔者以为,可以考虑从以下两个方面入手:

01 首先,发明的创造性应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,而公知常识最终需要应用到作为最接近的现有技术的对比文件上,所以应当从整体上考虑对比文件,比如对比文件所属的技术领域、公开的技术方案、解决的技术问题和产生的技术效果,以及技术方案在选择或改进等方面的内容。

例如,如果对比文件无法应用所谓的公知常识,则不能说区别技术特征属于公知常识;或者本申请与区别技术特征实际解决的技术问题并不一致,则也不能得出本申请不具备创造性的结论。

02 其次,区别技术特征认为是公知常识的一个重要因素在于,该区别技术特征在本申请所涉及的技术领域中应当存在应用证据,如果没有任何证据表明区别技术特征有被应用于本申请所涉及的技术领域,则不能认定区别技术特征属于公知常识。

同时,按照审查指南的规定,如果审查员没有对公知常识举出具体的例证,在适当的情况下,申请人可以在意见陈述书中提醒审查员进行举证,或者申请人也可以主动举证,以证明在本领域解决对应的技术问题时,所采用的技术方案与区别技术特征之间的区别,以证明区别技术特征并非是公知常识。

二、审查员认为区别技术特征为其他对比文件中披露的相关技术手段

针对审查员认为区别技术特征被其他对比文件公开的情形,首先应当核实区别技术特征是否确实被其他对比文件公开,即核实该对比文件中是否确实包含有相应的技术特征,以及该相应的技术特征在该对比文件中所起的作用与区别技术特征在本申请中所起的作用是否相同。

如果区别技术特征确实被其他对比文件公开,且在该对比文件中所起的作用与其在本申请中所起的作用相同,则可以进一步判断本领域技术人员是否存在动机将区别技术特征与最接近的现有技术结合。

在确定技术效果时,应当分析区别技术特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果,且技术效果只要求本领域的技术人员从说明书记载的内容能够得知即可,也就是说,技术效果不仅可以包括说明书中记载的内容,也可以包括由说明书记载内容能够得出的效果。例如,在一些案件中,可以结合应用场景,分析区别技术特征及其所产生的技术效果:

在申请文件的撰写阶段,我们通常会基于对方案创造性的考量,将技术方案与应用场景相结合,来增加申请文件的授权机会。相对应的,在答复审查意见时,也可以在分析区别技术特征与对比文件的差异的基础上,着重分析其在应用场景中产生的作用和对比文件无法在该应用场景中产生相同的作用,以说明对比文件无法通过结合来得到本申请的技术方案。

三、案例解析

以下结合一个实际案例对上述答复思路进行说明。

发明专利申请号为201710241303.6,专利名称为“信息处理方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质”(以下简称“本申请”),在实质审查期间,审查员在一审通知书中以对比文件1与对比文件2相结合,认为“权利要求1-10不具备专利法第22条第3款规定的创造性”。本申请修改后的权利要求1如下:

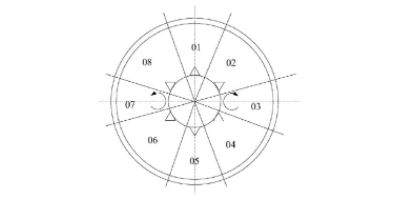

一种信息处理方法,其特征在于,通过在移动终端的处理器上执行软件应用并在所述移动终端的触控显示器上渲染得到图形用户界面,所述图形用户界面所呈现的内容包含游戏场景并至少部分地包含一虚拟对象,所述方法包括:下图为区域辅助对象划分为多个子区域的示意图:

对比文件1公开了一种控制虚拟对象的方法,其与本申请的区别技术特征主要在于:

(1)区域辅助对象至少包含一第一子区域和一第二子区域;当检测到所述操作辅助对象的当前位置位于所述第一子区域时,根据所述操作辅助对象的当前位置确定第一方向,根据所述第一方向确定所述虚拟对象在所述游戏场景中进行位移的方向,并根据所述位移的方向控制所述虚拟对象在所述游戏场景中进行位移;

(2)当检测到所述操作辅助对象的当前位置位于所述第二子区域时,控制所述虚拟对象在所述游戏场景中进行沿第二方向的旋转。

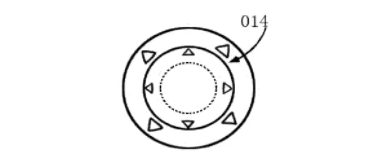

上述区别技术特征实际解决的技术问题为:如何方便控制虚拟对象旋转。在对比文件2中,公开了一种触摸屏虚拟单位控制方法,在触摸屏上设置中心控制区域、中环控制区域和外环控制区域,所述中心区域上还设有用于反应触摸手势移动的虚拟摇杆,通过移动虚拟摇杆至不同的区域完成单项或复合操作;检测触摸屏上触摸位置和/或触摸手势;根据触摸位置所在控制区域和/或控制区域上触摸手势在的移动的路径触发对应操作指令,当触摸区域在中环区域内时,触发转向指令,虚拟单位按照触摸区域对应中心区域的中心点的角度转向。当触摸区域在外环区域内时,触发移动指令,虚拟单位按照触摸区域对应中心区域的中心点的角度移动。下图为虚拟摇杆的显示示意图:

审查员在审查意见中指出,对比文件2给出了将区别技术特征与对比文件1结合的启示。

然而,通过分析可知,对比文件2虽然公开了控制虚拟对象移动、转动的方式,但并未涉及控制虚拟对象旋转的方式,并且其与本申请中第一、第二子区域与操作辅助对象的初始位置之间的位置关系不同,在控制虚拟对象移动、转动的方式上存在较大差异。四、总 结

在答复审查意见时,针对公知常识和多篇对比文件相结合来评价发明申请的创造性的问题,需要从技术领域、技术手段、技术问题和技术效果等方面来评述创造性,必要时可以结合应用场景论述本申请的技术优势和对比文件的技术局限性,来凸显发明申请的创造性。以上关于创造性答复的思路仅为笔者依据自身经验进行的分析和讨论,在实际答复中,需要不同的案件具体问题具体分析,灵活转换答复思路,以上仅供参考。